FX vs FZ・その1【DMC-FZ18・開梱/眺めるの章】 [Mono Fellows レビュー]

さてさて、ご無沙汰してます。

〈Mono Fellows〉レビューの第二弾でございます。

ちなみに、第1弾の最終回予定・【NAS-M70HD・使い勝手の章】は今暫くお待ち下さい。

どうにも、うまくまとまらなくて・・・・・m(__)m

今回からいよいよ各メーカー商品を“みんぽす”を管理運営される「株式会社Willvii」さん経由で貸し出して頂いてのレビューと相成ります。

で、タイトルの“FZ vs FX”が示す通り、お借りしたのは、“Panasonic”製、高倍率コンデジ・【DMC-FZ18】とスタンダードコンデジの最上位機種・【DMC-FX55】の2台というわけです。

なぜ、“Panasonic”製のデジカメをお借りしたかと言いますと、実は今の愛機“SONY”・【DSC-T9】を購入する前に使っていたのが、“Panasonic”製・元祖手振れ補正コンデジ【DMC-FX7】なんです。

で、2年が経過してどのくらい進化したのか興味があったので、お願いしたという訳です。

しかも、【α100】が世に出ていなければ、間違いなく“Panasonic”製・高倍率ズーム機に手を染めていたであろう経緯もあるからなんですね。

その証拠にこんなMOOKまで買ってたりしますから(^^;;;

この頃はズーム全域〈F2.8〉なんていうお化けでしたしね。

さー、前置きが長くなりましたが、開梱と参ります。

思ったより大柄の箱に入ってます。

では、パカッ!!

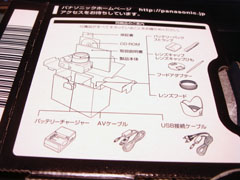

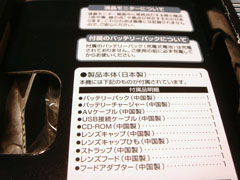

なにやら、耳の部分に一杯絵が記載されてますね。

左耳には、図解された内容物の一覧、右耳には生産国まで入った内容物の一覧リストとなってます。

こういう配慮は嬉しいですよね。誰でも判りますからね。

出来れば、右の一覧リストの先頭の●を数字に替えて、左側の絵にその数字を振っておけば、かなりの範囲の年齢層に対して有効ですよね。

さー、その両耳を跳ね上げると

上方に、インストールCDや説明書類、左手に本体・右手にその他、アクセサリー類が入ってますね。

これが、右手に入っていたアクセサリー類です。

ちょっと、ビニール袋越しで判りにくいでしょうけど、上左から、レンズフード・フードアダプター・レンズキャップ・レンズキャップひもの固まり。その脇にストラップ。で一番下がバッテリーパックですね。

今回、本体周り以外使う気がないので、開封しませんが、ストラップを封入している袋を封緘しているテープをご覧下さい。

このテープは結構、曲者です。

こちらの“SONY”製品によく使われてる黄色いテープに比べると、もう糊が残るので、この手のビニール袋を保管できなくなったりします。

今回のようにお借りしたり、実際に自分で購入した後、買い換えをする時なんか、再梱包するのにとても困ります。

ここは是非、改善して欲しいところです。

中国にアクセサリーの製造を移管してからこういうチープなテープを使い始めたのがとても残念でなりません。

さて、先程、見えていた本体や説明書などを総て取り払ってみると

中から出てきたのは、こんな段ボールで出来た構造材 兼 緩衝材です。

で、最下層には

AVケーブル・USBケーブル・バッテリーチャージャーが隠れてました。

余談ですが、こんな感じに先程の構造材が機能するんですね。

発泡スチロールを使えなくなって段ボール系に依存する化粧箱しか作れなくなったので、もうなんか努力の跡が垣間見えるかのようですね、こうすると,ホント。m(__)m

さー、バッテリー周りを使えるようにしていきましょう。

うげっ!!

先程の緑のサージカルテープっぽいのより最悪のテープ留めです。

これね、もうドライヤー使って剥がしても絶対ネチャネチャします。

なので、バッテリーチャージャーを取り出したら、ネチャネチャの部分が他の段ボール部分に引っ付かないようにしまっちゃいます。

思ったよりコンパクトなチャージャーが出てきましたね。

これって、多分、感覚的にですが、前に使ってた【DMC-FX7】と変わらないかちょっと大きいだけのように思います。

ボディがコンデジの中では大柄の部類に入るからこそ、一緒に持ち歩く可能性のあるチャージャーが小さいというのは有り難いですね。

まっ、お約束のコンセント部分も折り畳みですしね。

それにしても電極が4つもありますが、うーん、2種類のバッテリー兼用なんですかね?

バッテリーの方はというと、シール留めではなく、単にビニール袋にくるまれてるだけでした。

やっぱり、コンデジのバッテリーというより、カムコーダー系のバッテリーを一回り小さくした感じですね。

ハハハッ、電圧は流石に普通のコンデジの倍の7.2Vですね。

しかし、その割には容量が710mAhと少なめですね。

ただし、“SONY”がバッテリーで表記する容量<エネルギー(Wh:容量(Ah)X 電圧(V))>に換算すると5.1Whになりますから 昨日、エントリーしたこのバッテリーが2.4Whですので、優に二倍はあることになります。

ほらね、ちゃんと3.6V 2.4Whと表記があるでしょう。

ちなみに、容量(mAh)は放電電流(mA)×放電時間(h)で求められます。

デジカメの場合はCIPA規格で撮影可能枚数として表示されていますので、意味合いが変わってきますけどね。

充電開始です。

さーて、いよいよ本体とご対面ですね。

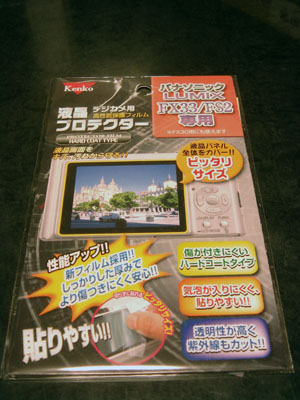

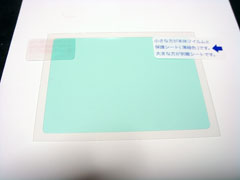

このままだと、お借りしてる期間に傷つけたくない液晶部分が剥き出しになってしまいます。

で、いつものように

近所のヨドバシで、〈保護シート〉を買ってきました。

えっ、型番違うよ、と思われるでしょうけど、ご安心を。

店頭でちゃんと大きさを確認してきてますので(^^;)

恒例の湯気貼りをしてまいります、では。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

初めて、この“Kenko”製の保護シートを使いましたが、“ETSUMI”より厚手ながら、思ったより貼りやすかったです。

さーー、湯気貼りから、2時間が経過しました。

バッテリーも湯気貼りの前に充電しましたから、説明書によると2時間ほどで満充電とあります。

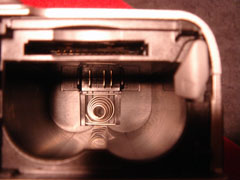

それでは、バッテリー投入します。

本体底面・グリップ側に充電池蓋がありました。

単純にスライドして、ロックを解除するタイプですね。

バッテリーと手持ちのSDカードを差し込んでみました。

バッテリー自体は、右側に灰色のリリーススイッチを→方向に押せば、簡単にリリースされますし、SDカードスロットもSDカード自体を固定位置より更に押し込むことで、JUMP UPするのは、もうデジカメではお約束ですね。

しかし、やっぱりSDカードって、形状だけは優れてますよね。

スロット形状とカード形状で、差し込む方向が限定されるので、間違って差すという事自体がないんですものね。

ここだけはメモリースティックが適わないところです。

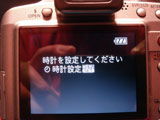

さーて、電源投入しまーーす。

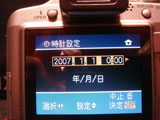

電源投入直後は、このように日付調整の画面になりますが、本体背面にあるジョイスティックか十字キーを使えば、簡単に設定出来ます。

右端の世界地図は、後から設定出来る世界時計の設定画面です。

こんな風に、地図を見ながらジョイスティックで設定出来るのは、非常に優しいUIですよね。

そういえば、背面の操作スイッチの紹介がまだでした。

これでは、ジョイスティックや十字キーの配置が判らないから、ピンと来ないですよね。

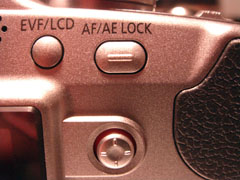

こんな感じの背面パネルになります。

どちらかと言うと、一眼レフタイプのデジカメに似てますよね、感じが。

ビューファインダーの右脇からEVF/LCD(ビューファインダー/液晶切り替え)ボタン・AF/AE LOCKボタンです。

AF/AE LOCKボタンのほどなく下にジョイスティックがあります。

更にその下に、各種基本となる操作を司る十字キーがあります。

その十字キーの左脇の上下に、一つずつボタンがあり、上が液晶に各種情報を映し出す

DISPLAYボタン。

下が、再生時/画像削除用 兼 撮影時/連写モード切替ボタンです。

ちなみに、先程のジョイスティックは、根元がこのように赤いパーツになっており、一目で視認出来るようになっております。

さてさて、ビューファインダーの左脇にはこんなボタンがあります。

内蔵フラッシュのPOP UPボタンとビューファインダー脇のダイアル状のものが、視度調節ダイアルです。

右側の写真は、視度調節を行ったビューファインダーをT9越しに撮影したものです。

望遠時にピントの山を掴むにはちょっと実力不足ですが、この手のカメラですと殆どAF頼みの撮影になるので大丈夫かなぁと思います。

ビューファインダーの中にも液晶パネルと同じ情報が映し出されるのですが、大きさが大きさなのでほどほどに表示させた方がいいですね。

ただ、出来れば、折角の電子ビューファインダーなので、縦位置撮影時には、ちゃんと中の撮影表示も縦位置に切り替わってくれた方が良かったのではと思います。

ちょっと矛盾するんですけどね(^^;)

さて、これで背面パネルの説明は終わりです。

これより正面側を見ていくとします。

その前に、ポチッ!!

内蔵フラッシュをPOP UPしてみました。そのまま時計回りに写真を見ていくと。

ちょうど ボディ右側・鏡胴の付け根に位置するところにあるのが、AF補助光ランプとマイク(3連の穴が開いてる箇所)です。

そのままに鏡胴の付け根にそって下にいくと、あるのが、“LICA DCレンズ”搭載の証がありますね。

この高級感あるロゴいいですね。

そして、鏡胴には、光学18倍ズーム/28mm-504mmである事と“MEGA O.I.S.”が謳われてます。

“MEGA O.I.S.”って、“Panasonic”独自の光学式手振れ補正技術の事なんですね。

さて、後見てない場所はというと、どこかな?

言うまでもない、実際の撮影でお世話になるシャッターボタン周りですね。

14モードの切り替えを担うロータリー式のダイアルと、その脇に、確実な操作が行えるスライド式の電源スイッチが背面パネルよりの上面にあります。

そして、グリップ前端にはシャッターボタンとその周りにズームレバーとごくごくオーソドックスな配置になってます。

電源スイッチとシャッターボタンとの間には、AFマクロ/フォーカス切り替えボタンとAF/MFの切り替えボタンがありますね。

この二つのボタンはマニュアルフォーカスを使うのであれば、必須なので憶えておく必要がありますね。

この辺りは、次回に探っていきたいと思います。

最後に、グリップとは逆のボディ側面と底面を紹介して終わりにしたいと思います。

ここには隠し扉があって、小気味よいバネで跳ね上げると、中には“Panasonic”独自のDIGITAL/AV OUT端子とAC電源端子があります。

そして、底面には比較的しっかりした金属製の三脚ネジがあります。

大変、急ぎ足のレビューとなったのには訳がありますが、それはまた明日にでも。

では、今宵はこの辺りで。

おはようございます

Sony一筋なので、興味津々ですぅ

続きに期待していま~す

by くまにぃ (2007-10-09 09:51)

おじゃまします

FZ10ユーザーとしては、「いとこ」の出来が気になります。ずいぶん操作系も替わっているようですし^^。

by K (2007-10-09 22:18)

>蔵三(ぞうさん)、penguinさん、nice!ありがとうございます。

by Virgo (2007-10-09 23:30)

>くまにぃさん、どうもです。

>Sony一筋なので、興味津々ですぅ

続きに期待していま~す

えーー、あんまり期待しないでくださいね。プレッシャーになってしまいます。(^^;)

by Virgo (2007-10-09 23:31)

>かつぽんさん、カズフミさん、nice!ありがとうございます。

by Virgo (2007-10-09 23:32)

>Kさん、どうもです。

FZユーザーだったんですね。

たしかに「いとこ」言い得て妙ですね。

操作系って、そんなに変わってましたっけ?

頑張って操作系レビューしたいと思います。

by Virgo (2007-10-09 23:34)

>ふろすさん、nice!ありがとうございます。

by Virgo (2007-10-09 23:35)

>たっくんさん、nice!ありがとうございます。

by Virgo (2007-10-12 03:55)